Dankesworte anlässlich der Entgegennahme des Kurt Tucholsky-Preises für literarische Publizistik 2001 IN: Roland Links (Hrsg.) Kurt Tucholsky-Preis für literarische Publizistik Berlin 2001

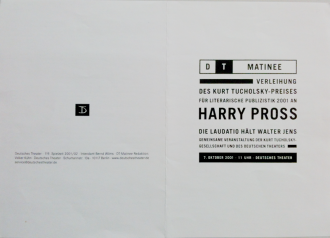

Einladung zur Preisverleihung, 2001

»Nichts mehr wie zuvor – alles wie gehabt.«

Dankesworte anläßlich der Entgegennahme

des Kurt Tucholsky-Preises

I

Lieber Walter Jens, Dank für Ihre Lobrede, die mich über Gebühr ehrt, Dank der Jury, die mir den Preis zuerkannt hat und nicht zuletzt den Stiftern, den Veranstaltern und den Gastgebern dieses berühmten Hauses. Ich danke besonders dem Ensemble, das uns gesammelt hat.

Ihre gemeinsame Bemühung bringt mich in einige Verlegenheit, denn, soweit ich mich erinnere, habe ich in den vergangenen 78 Jahren zwar gelegentlich mitgewirkt, Preise zu vergeben, doch keinen empfangen. Das mag damit zu tun haben, daß es an mir bisher nichts zu preisen gab oder daß meine Wirksamkeit als Nebenliterat in keine der Schubladen passte, in denen die Kriterien der Preiswürdigkeit sich stapeln. Jurymitglieder zerren dann so lange herum, bis sie sich auf eine Person geeinigt haben, die der Mehrheit tolerierbar erscheint. »Ohne Fleiß, kein Preis« heißt natürlich: wem nützt der Fleiß?

II

Walter Jens hat in seiner berühmten Formulierungskunst die Begründung des Preises auf Französisch mit der Dialektik von solitaire und solidaire nach Camus gefunden. Das freut mich herzlich. Ich fühle mich verstanden. So würde ich mich auch gerne zum Fenster hinaushängen. Aber man weiß ja, was im allgemeinen von Deutschen zu halten ist, wenn sie französisch sprechen. Dann wollen sie Manieren beweisen, manierlich sein, und deshalb muß man das Gesagte gröber nehmen als es gesagt ist. Sagte meine Frau Mama: »Büble, net die Contenance verliere«« , hätte das im Schriftdeutschen heißen können: »Bube, trotze nicht, sonst …« und ihr »menagiert Euch!« wurde vom jüngeren Bruder als eine Drohung verstanden, sich ihren Bedingungen des Haushalts zu fügen. Meine hugenottische Großmutter, die viel französisch sprach, habe ich nicht mehr kennen gelernt. Sie starb samt Großvater in der verheerenden Grippeepidemie am Ende des Ersten Weltkriegs – also vor meiner Geburt 1923.

III

Daß Kriege Tote, Krüppel, Hunger, Epidemien und lebenslang Traumatisierte verursachen, hat in den folgenden achtundsiebzig

Man hätte es sich denken können, nachdem man Heinrich Heines »Lutetia« von 1842 mit den Bemerkungen des jungen Karl Marx über die preussische Zensurinspektion im selben Jahr verglichen hatte. Der asylierte Rheinländer durfte jene »universelle Liberalität« atmen, die dem Zuhause Gebliebenen fehlte. Hundertdreißig Jahre danach gab es in der Bundesrepublik noch immer Leute, die Schriftsteller in »befugte« und »unbefugte« einteilten, um die häßliche Geschichte ihrer Klientel zu schönen. Akten verschwinden mit den Amtsinhabern und Archive werden unzugänglich. Der deutschen Bourgeoisie geriet die »Birne« des französischen Bürgerkönigs zur Karikatur des Geldsäckels, frei nach Montecuccoli: »Zum Politisieren gehört Geld und Geld und nochmals Geld«.

IV

Gegen ein Regime der Banalität läßt sich wenig ausrichten; aber gegen Diffamierung des Pazifismus müssen wir kämpfen. Ich bin sehr dafür, daß die auf dieser Weltbühnenkonferenz mitwirkenden Gesellschaften sich vernetzen zu einer Aktionsgruppe für universelle Liberalität.

Heute fehlen mir besonders Erich Mühsam, Hans Paasche und die Gesellschaft für Menschenrechte.

In den Universitäten forscht eine neue Generation an den Nachlässen von Friedensfreunden. Auf sie kommt eine große Aufgabe zu: Der zivilisatorische Prozeß hat sein humanes Ziel von 1793 »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« bei weitem noch nicht erreicht. Die Anstrengungen müssen sich verjüngen. »Universelle Liberalität« ist etwas anderes als erhöhter Konsum der Massen und daraus vermehrte Herrenrente. Meine Generation hat nicht immer das rechte Wort zur rechten Zeit gefunden, denn das rechte Wort ist nicht immer das gleiche. Es ist keine Litanei, sondern die jeweilige Antwort auf gute Fragen, die sich unverstanden in Raum und Zeit auftürmen, Fragen, die Menschen entnerven und die Panikisierten den Großmäulern zutreiben, die ihre Ängste in Dienst nehmen wollen.

V

Als die 400 Meter hohen Türme des Welthandelszentrums auf der Halbinsel Manhatten zu Boden gingen, dessen Rendite am höchsten ist, rissen sie sechs, vielleicht siebentausend Bedienstete in den Tod. Die genauen Zahlen bleiben ungenau, weil die individuellen Folgen sich erst später zeigen wie in den beiden Weltkriegen und beim deutschen Völkermord an den Juden und anderen »Nichtariern«, wie in Tschernobyl und an anderen Schauplätzen der Vernichtung von Menschen in Afrika und Asien. Die ökologische Katastrophe droht, künftige Todesursachen generell zu entindividualisieren.

Erste Kommentare sprachen davon, nichts werde nach diesem 11. September wieder sein, wie es zuvor gewesen. Für einen Moment träumte ich: also keine Kriege mehr, keine Verfolgung, kein Terror in seinen heimlichen und unheimlichen Formen. Mit der Gewaltanwendung werde auch die Scheidung von heimlich und unheimlich verschwinden. Schön wär’s; aber nicht einmal ein Traum, nur ein Gedankenblitz ist es gewesen.

VI

Dann saß der amerikanische Präsident Bush vor dem Mikrofon, Stars and Stripes als Kulisse und sprach: Wir werden die Terroristen »bestrafen«, sie »jagen« und »vernichten«. Dem Volk versicherte er, die USA seien stark, einen langen, weltweiten Krieg gegen den Terror zu führen. Man verstand, der Mann mußte sich nach dem schwachen Ergebnis seiner Wahl stark machen; aber ist das einen Krieg wert mit ungewissem Ausgang? Ein Kriegsgrund findet sich leichter als ein Friedensschluß. Wer in einen Krieg hineingeht, sollte bedenken, wie er schnellstmöglich wieder herauskommt. 1914 wollten der österreichische und der deutsche Kaiser das kleine Königreich Serbien »bestrafen«, und ihre Imperien gingen unter. Im Krieg sind die meisten Nachrichten falsch, schrieb schon der General von Clausewitz, und unberechenbare psychologische Entwicklung werfe alle Kriegspläne über den Haufen. Mit Friedensschlüssen steht es ähnlich, und so hat sich aus dem Ersten Weltkrieg der Zweite gezeugt, aus dem Zweiten der Kalte Krieg mit Stellvertreterkriegen in neuen Formationen. Es sollte Schluß damit sein.

Der französische Präsident Chirac wollte diplomatischer von einem Konflikt sprechen, aber der Sprachgebrauch des Texaners setzte sich durch: »Gesucht! Lebend oder tot!« Seine Amerikaner verstanden ihn, fuhren sie doch gleichzeitig viele Kriege: Gegen die Jugendgewalt, die Armut, gegen die Drogen, gegen wuchernde Kriminalität – die meisten erfolglos. Da kam ihnen ein Ziel in den afghanischen Bergen gerade recht und die muslimischen Fundamentalisten, die dort 16 Millionen Menschen verschiedener Völker und Stämme terrorisieren.

Schnell war auch der Kriegsstifter ausgemacht, der bestraft werden sollte, ein steinreicher Araber, den die USA im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion aufgerüstet hatten – wie die ganze mörderische Bande von Idi Amin über Syngman Rhee bis Saddam Hussein und den zahlreichen südamerikanischen Pinochets. Sie wurden zur Erweiterung des Imperiums gebraucht und gerieten dann dabei außer Kontrolle. Wer nicht mehr gebraucht wird, fällt ins Nichts.

Präsident Bush machte aus Chiracs »Konflikt« einen »andauernden Krieg gegen den Terrorismus«. Er führte damit den Begriff »manifest destiny«, die »offenkundige Bestimmung« der Amerikaner ein, nach den Gesetzen der Natur und Gottes Natur eine neue Gesellschaft, ein »Neues Jerusalem« zu schaffen.

VII

In der sich verbreiternden Globalisierungskrise muß sich die Manipulation des Terrorbegriffs durch die stärkste Weltmacht unmittelbar auf die schwächeren Regierungen auswirken. Sie gibt gute Gelegenheiten, um nervösen Völkern lang erworbene Menschen-und Bürgerrechte abzukaufen. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Schon predigen Politiker Fatalismus, um Grundrechte einzuschränken, die Gleichheit aller vor dem Gesetz mit Sondergesetzen abzuschaffen. Solchem bürokratischen Kotau ist Widerstand zu leisten, um der Würde des Menschen willen. Das terroristische Rechtssystem der Sondergesetze hat am Ende der Weimarer Republik Massen- und Völkermord und den Zweiten Weltkrieg ermöglicht.

VIII

Der amerikanischen Demokratie haben reiche Sklavenhalter einen kolonialistischen Stempel aufgedrückt, indem sie Rendite des Eigentums an Grund und Boden einer kleinen Minderheit zuführten und die große Mehrheit jenseits dieser Besitz-Grenzen ins »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« schickten: »Go West« und

Thomas Jefferson hat die Zeitungen für wichtiger erklärt als den Staat, falls die Leute sie verstünden. Vielleicht sollten wir weniger die Zeitungen lesen, dafür die amerikanische Literatur von Thoreau, Whitman, Emerson, Marc Twain bis Sinclair Lewis, Thornton Wilder und Arthur Miller, um das Substrat der amerikanischen Politik von heute zu verstehen. Haben wir nicht eine Parodie auf Norman Mailers »Der Park« im Weissen Haus gesehen? Wir hoffen auf amerikanische Friedensfreunde, obschon sie mit uns eine globale Hydra von Medienkonzernen gegen sich haben, die tagtäglich die Unentbehrlichkeit von Gewalt und Korruption ausspuckt. Wer diesen ökonomischen Ungeheuern gegenübersteht, versteht leicht, daß Milliarden Menschen, die Gewalt und Korruption erleiden müssen, sich kein Urteil über Recht und Unrecht bilden

IX

Die EU, ein Verein von Geschäftsinteressen, muß sich entscheiden. Amerikanische Politologen haben gleich nach der Niederlage Sowjetrußlands im Kalten Krieg ein Revirement der Koalitionen in einen Handelskrieg angemeldet. Terrorismus ist inakzeptabel. Aber der Aufruf des Präsidenten Bush, wer nicht mit den Amerikanern im Bund diesen Terrorismus bekämpfe, sei gegen sie, scheint die kolonialistische Tendenz fortzusetzen. Die bedingungslose Solidarität mit der gekränkten Supermacht, die sich für unverletzbar hielt und durch schlecht bezahltes Sicherheitspersonal und ungenaue Geheimdienste ihr höchstes Symbol verlor, wird den mehr ökonomischen als politischen Kriegszustand beachten müssen.

Es gibt in Zeiten des Krieges zwischen Politikern und Literaten in Wahrheit keine Einstimmigkeit, sondern Spruch und Widerspruch um das Wort.

Wer weiß, ob es am Ende nicht um eine Pipeline durch Afghanistan geht?

X

Abschließend zur Danksagung für den Tucholsky-Preis: Jeder Kultur liegt Arbeitsteilung zwischen Hand- und Kopfarbeit zugrunde. Wer das Glück hat, seinen Lebensunterhalt mit dem Kopf zu erwirtschaften, sollte sich den weniger Glücklichen solidarisch erweisen. Die Deutschen tun da nicht genug. Ich stifte deshalb mein Preisgeld im armen reichen Berlin einer Suppenküche des Franziskaner-Klosters in Pankow. Man sagt, daß sie gut kocht.